Paléolithique moyen

-300 000 / -40 000

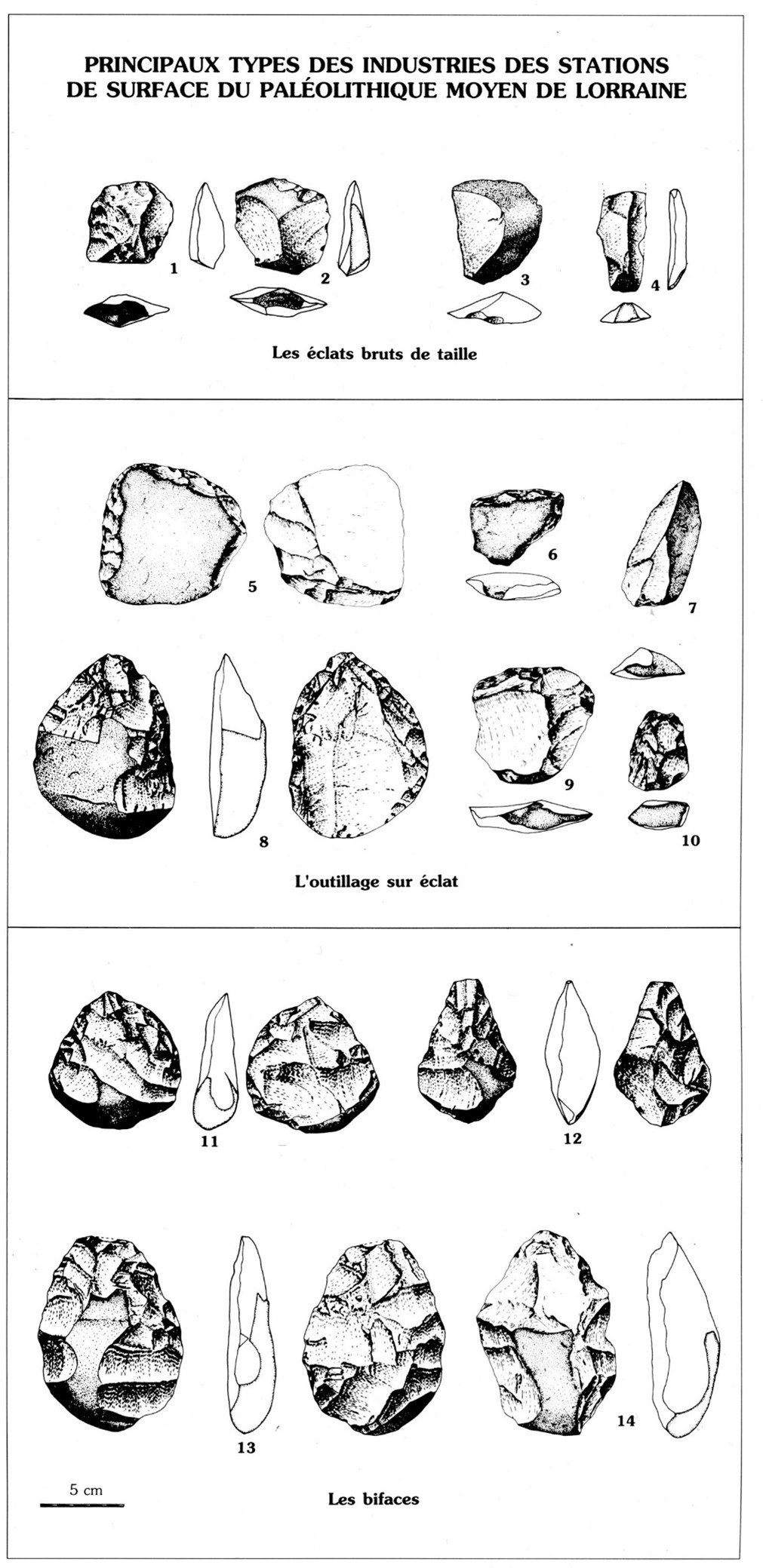

C’est le début de la période, vers -300 000 ans, au cours de laquelle s’étend en Europe une nouvelle espèce humaine : L’Homme de Néandertal qui côtoiera Homo Sapiens avant de disparaître. Ces populations de chasseurs-cueilleurs développent des industries sur éclats plus diversifiées et plus complexes que celles du Paléolithique inférieur, par ailleurs les gisements sont plus nombreux. Les industries du Paléolithique moyen en Lorraine sont caractérisées par le complexe acheuléen, le Micoquien et les industries moustériennes.

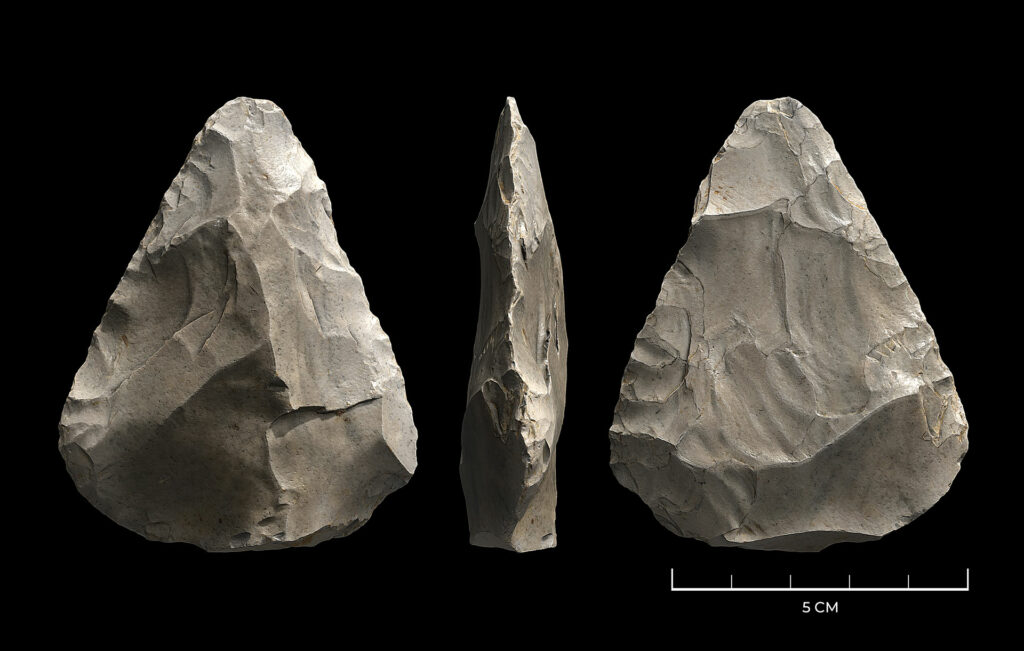

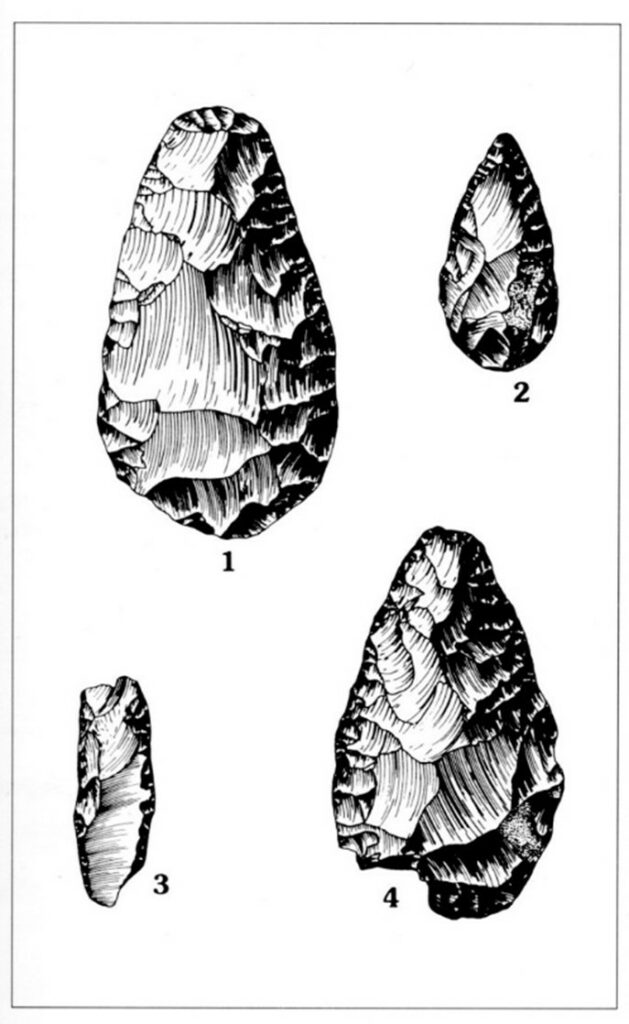

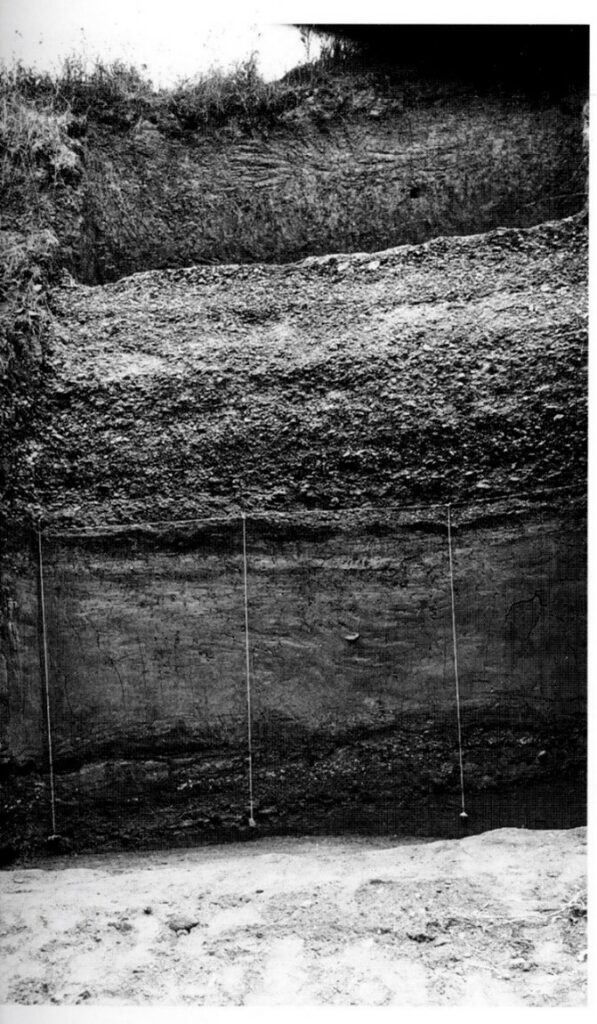

L’Acheuléen désigne une période du Paléolithique inférieur et moyen, caractérisée par des bifaces (la pièce symbole), des hachereaux et des outils sur éclats (racloirs, denticulés etc. ). Les bifaces sont définis par le Muséum d’histoire naturelle comme « de grands outils en pierre façonnés sur les deux faces pour rendre aigus les bords proches de leur pointe. » C’est un objet parfaitement symétrique de face et de profil, dont progressivement les formes parfois géométriques évoluent : en amandes, triangulaires, ovales et dont les dimensions très variées se réduisent. Une fouille menée sur un des plus anciens sites acheuléens d’Europe, dans le centre de la France (Site de la Noira, Brinay, Cher) par une équipe du département de Préhistoire du Muséum vieillit le début de cette période. Elle prouve en effet « que le début de l’Acheuléen en Europe du Nord-Ouest est très ancien et date de 700 000 ans. » En Meuse, les bifaces de cette période sont représentés par de rares stations de surface, des découvertes isolées et par le gisement de Vassincourt (-300 000 ans).

Encore difficile à délimiter en Lorraine, le Micoquien se définit en fonction des sites par des industries plus ou moins riches en bifaces de dimensions réduites proches de celles observées dans la vallée du Rhin, mais aussi par des racloirs nombreux et variés à retouches bifaciales, ainsi que de nombreux outils du Paléolithique supérieur.

Diffusées par l’Homme de Néandertal, les industries moustériennes se répandent sur toute l’Europe. En Lorraine, les racloirs simples de type convexe dominent ces industries dont les matières premières, pour l’essentiel, sont le silex et des galets issus d’alluvions siliceuses d’origine vosgiennes. L’analyse technologique permet de distinguer en Lorraine trois groupes :

- Le Moustérien de tradition acheuléenne se caractérise par un débitage Levallois peu développé, de rares bifaces et des racloirs simples.

- Le Moustérien typique ne comprend pas de bifaces mais des racloirs variés.

- Le Moustérien charentien se caractérise par l’absence de bifaces, la présence d’outils du Paléolithique supérieur (grattoirs) et une forte proportion de racloirs aménagés par des retouches écailleuses scalariformes dites de type « Quina ».

Pointe moustérienne en silex, plaine de la Woëvre (Meuse), Paléolithique moyen. Prospection A. Mathieu. Crédit photo APM.

Racloir en silex, Plaine de la Woëvre (Meuse), Paléolithique moyen. Prospection A. Mathieu. Crédit photo APM.

Les armes utilisées pour la chasse à cette période sont des armes de poing (épieux et lances) qui nécessitent d’aller au contact de l’animal. Un contact individuel à haut risque, parfois fatal, qui rendait la chasse en groupe indispensable.

Dessin Ch. Guillaume

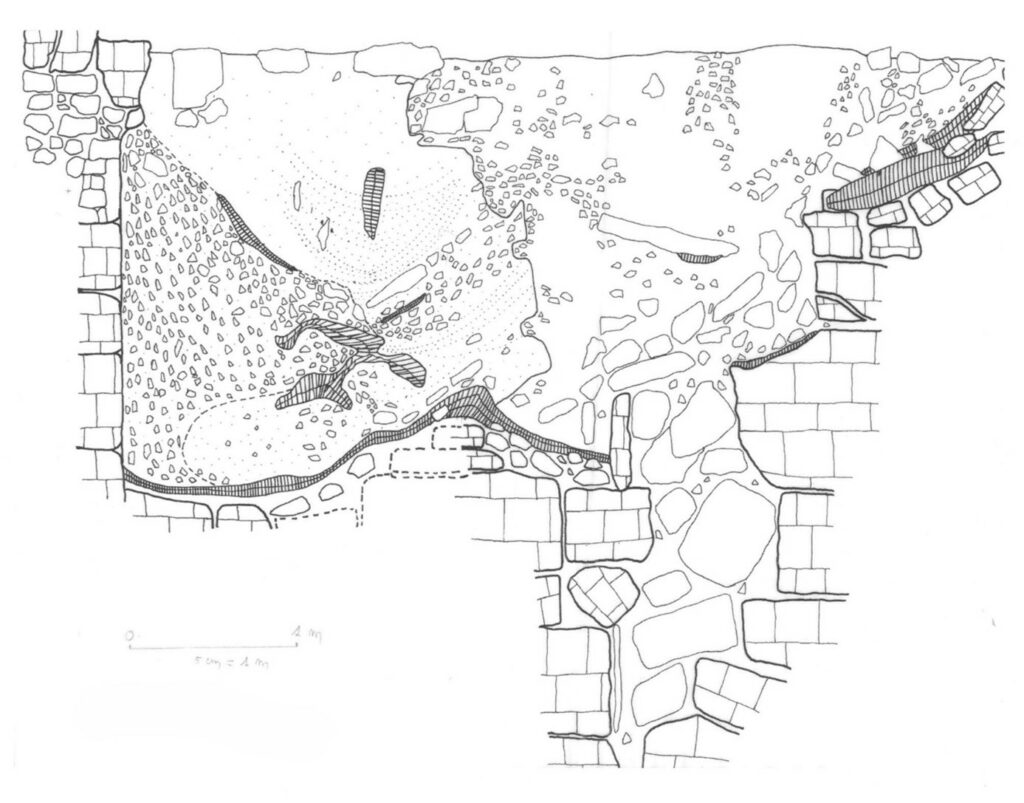

Dominique Henry