Paléolithique supérieur

-40 000 / -9 600

Le début du Paléolithique supérieur, vers -40 000 ans, correspond à « l’extinction sans raison précise » des hommes de Néandertal qui peuplaient une grande partie de l’Europe et de l’Asie depuis près de 300 000 ans. Néandertal a longtemps fréquenté Homo sapiens, l’homme moderne qui vient d’Afrique, avant de disparaître. Si la transition est floue entre ces deux populations, il y a cependant eu des croisements. En effet, comme le précise Céline Bon du Muséum d’histoire naturelle « tous les humains non africains ont un ancêtre néandertalien. Ces populations portent même toujours une fraction du génome de Néandertal proche de 2%. »

Sur le plan des industries préhistoriques, le Paléolithique supérieur se subdivise en cinq grandes périodes. On distingue de la plus ancienne à la plus récente : le Châtelperronien ; l’Aurignacien, le Gravettien (Découverte de l’abri de Cro-Magnon avec ossements d’Homo sapiens et de mobilier datés de -28 000 ans), le Solutréen (feuilles de laurier) et le Magdalénien.

Confrontés à des rigueurs climatiques plus fortes dans un temps plus court, les Homo sapiens qui sont nos ancêtres directs vont affiner, selon Christine Guillaume, toutes les techniques mises au point par leurs ancêtres. Ils utilisent pour la première fois les bois de cervidés, l’ivoire des défenses de mammouth (figure 1) et les os longs des carcasses d’animaux afin de créer et inventer de nouveaux outils (lissoirs pour assouplir les peaux, perçoirs et aiguilles à chas pour coudre des vêtements et construire des huttes en peaux).

Reconstitution d’un mammouth laineux au Musée National de la Préhistoire (Photo D. Henry)

Figure 1 – Deux sculptures en ivoire de mammouth laineux du Magdalénien. À gauche, sculpture en ronde bosse (3D) de cheval. À droite, propulseur représentant un félin ou un bovidé. Musée National de la Préhistoire (Photo D. Henry)

Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur se servent d’armes de jet pour la chasse et la pêche qu’ils diversifient (pointes de sagaie, propulseurs, harpons…). Armes qui permettent de chasser individuellement.

Reconstitution d’une scène de chasse. Le renne est l’animal le plus chassé entre – 15 000 et – 14 000 ans B.P (Avant le présent). Musée National de la Préhistoire (Photo D. Henry)

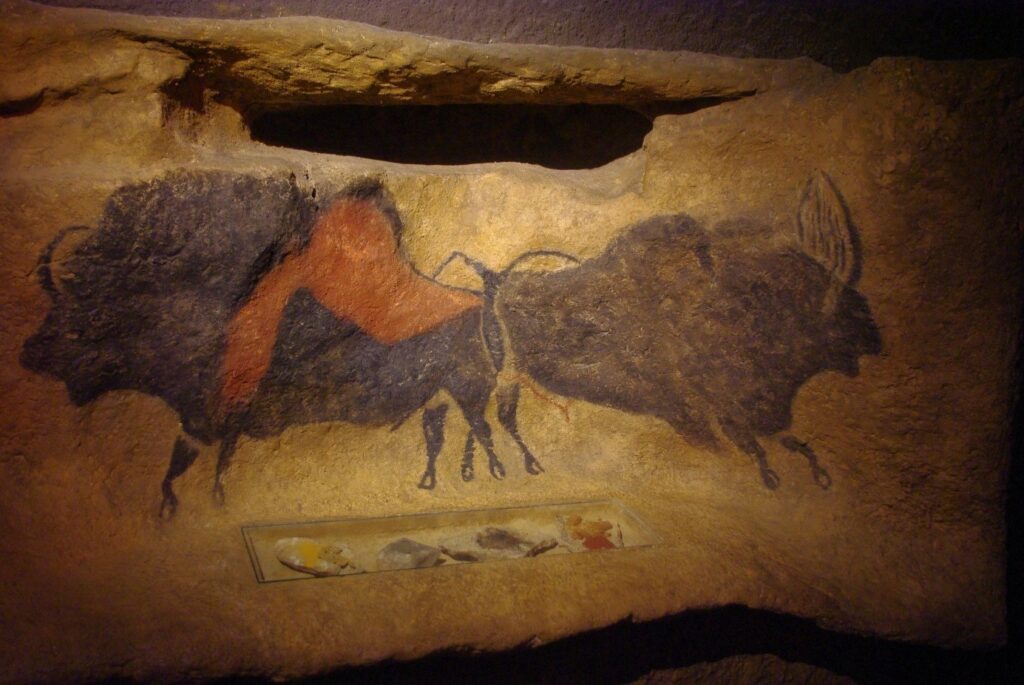

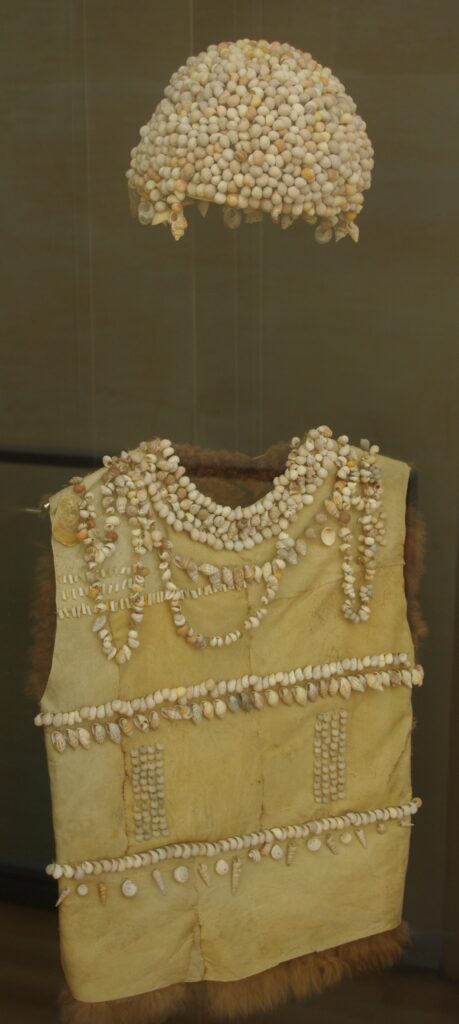

L’art est, selon Ch. Guillaume, une des caractéristiques de cette période. « Il se présente sous deux formes, pariétal et mobilier, et évolue en 25 000 ans du figuratif géométrique à la représentation concrète par des procédés d’animation et de mouvements des figures, animales le plus souvent. » En France, les grottes ornées se concentrent notamment dans trois grandes régions : Le Périgord dont Lascaux (figure 2), Font-de-Gaume, Les Combarelles, Les Eyzies-de-Tayac…), les Pyrénées (dont Niaux, Gargas…) et la vallée du Rhône (dont Cosquer, Chauvet…). Des rites funéraires élaborés se développent, tandis que les parures (figure 3) et l’usage de l’ocre se généralisent.

Les Bisons adossés. Lascaux II réplique de la grotte originale (Photo D. Henry).

Représentation d’Auroch. Lascaux II réplique de la grotte originale

(Photo D. Henry)

Reconstitution d’une parure composée de petits coquillages percés.

Musée National de la Préhistoire (Photo D. Henry)

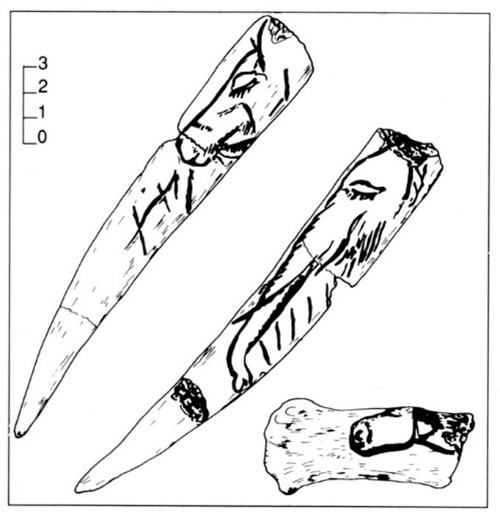

Les seules manifestations artistiques, en Lorraine, ont été découvertes en Meuse sur le site des Roches à Saint-Mihiel, au pied de la Roche plate utilisée comme abri-contre-roche et halte de chasse par les chasseurs cueilleurs du Magdalénien (vers -13 000 ans avant le présent). « Une tête de cheval sur la base d’un petit bois de renne, une tête d’équidé ou de biche et une tête de mammouth en revers sur une côte appointée appartiennent par le style au Magdalénien moyen où le trait gravé avec sureté contourne la figuration de l’animal, à partir du support. Ch. G. »

Saint-Mihiel (Meuse), « La Roche Plate ». Dessin d’après l’Abbé Breuil

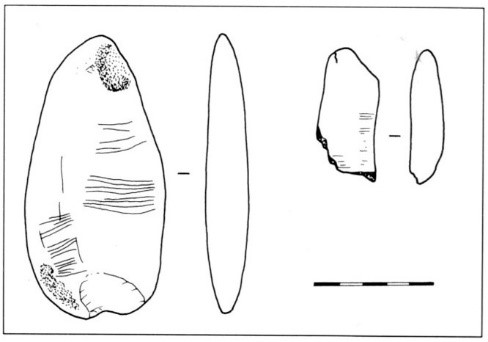

Les stations de surface de Lavoye (Meuse) et surtout celles de Bussy-la-Côte et Mussey (Val d’Ornain), dites du Verdillat ont livré et livrent encore d’abondantes séries lithiques attribuables à la fin du Paléolithique supérieur, au Mésolithique et au Néolithique.

À la fin du Paléolithique supérieur vers -9 600 ans A.P. , les motifs abstraits reviennent sous la forme des galets aziliens, gravés de traits, de Neuville sur Ornain (Meuse). Comparables à ceux de Rochedane (Doubs), ils témoignent d’échanges culturels entre les Pyrénées et le nord-est de la France.

Neuville sur Ornain (Meuse). Galets gravés aziliens sur roches tenaces découverts par O. et G. Guillot sur une station de surface, attribuée à l’Épipaléolithique ancien selon A. Thévenin

Dans le secteur d’Ambly-sur-Meuse (vallée de la Meuse), les prospections diachroniques de J.M. Baldauf et de M. Reeb ont mis au jour des stations de surface à industries du Paléolithique moyen, du Paléolithique supérieur et du Mésolithique étudiées par H. Beaudoin.

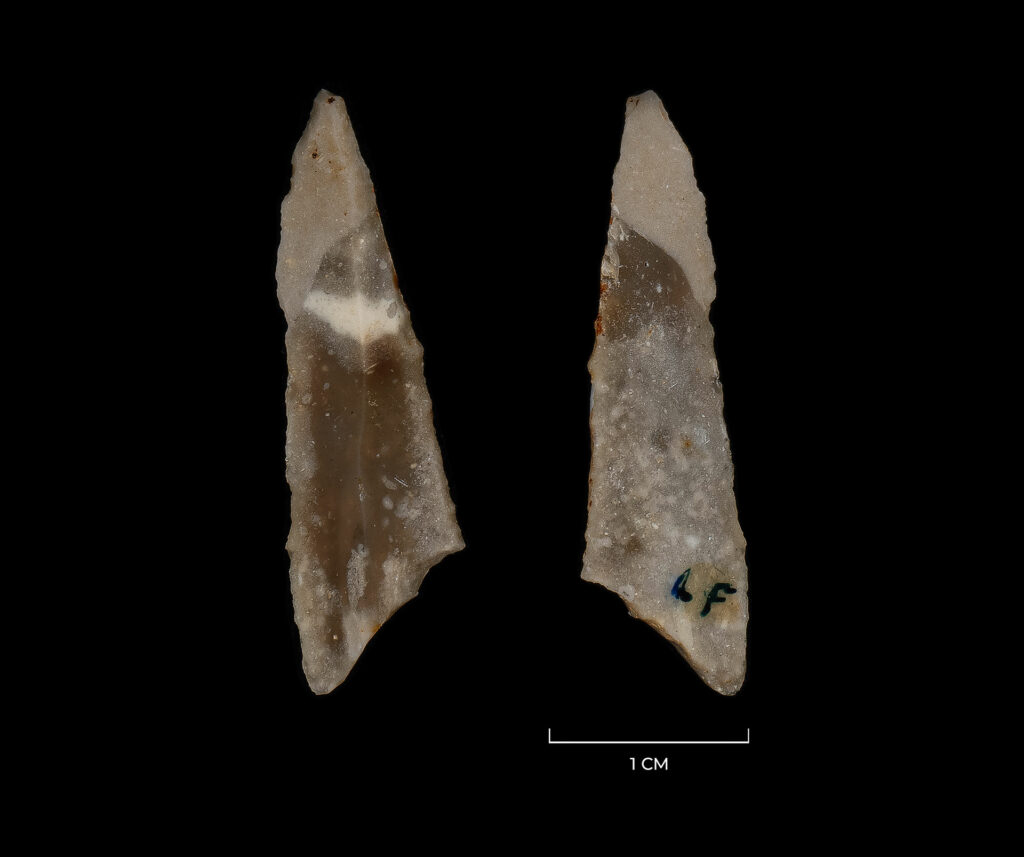

Armature (lamelle à dos) en silex, Récourt-le-Creux (Meuse), Paléolithique supérieur. Prospection M. Reeb. Crédit photo APM.

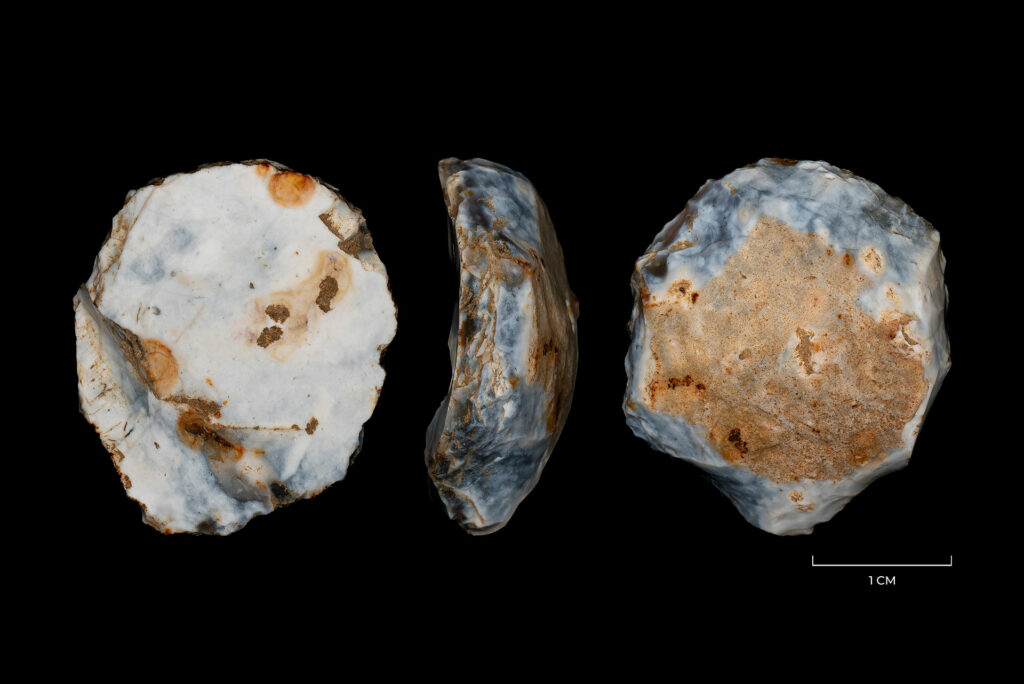

Grattoir unguiforme en silex, Ambly-sur-Meuse (Meuse), Paléolithique supérieur. Prospection J. M Baldauf. Crédit photo APM.

Grattoir sur lame en silex, Récourt-le-Creux (Meuse), Paléolithique supérieur. Prospection M. Reeb. Crédit photo APM.

Un sondage réalisé en 2010 à Saint-Mihiel (Meuse) au pied de la « Grosse Roche » par Hervé Beaudoin et Claude Stocker a permis de compléter la connaissance du Magdalénien supérieur des Dames de Meuse.

Dominique Henry