Note sur les observations relevées pendant la campagne 2019 de restauration des sarcophages mérovingiens de la nécropole de « La Redoute » à Dugny-sur-Meuse (Meuse)

Dominique Henry

Nous nous sommes appuyés pour le déroulé des observations sur la numérotation retenue par Jacques Guillaume dans son rapport (texte, planches et photos) rédigé à la demande du SRA (Service Régional de l’Archéologie) sur les 5 sarcophages provenant de la nécropole mérovingienne de « La Redoute ». Les sarcophages actuellement en cours de remontage sont présentés en épi sur le bas-côté sud de l’église romane. Nous avons retenu la largeur du côté fermé des ½ cuves pour tenter de différencier le côté tête (plus large) au sud, du côté pied (plus étroit) au nord des 4 sarcophages en ½ cuve.

Descriptif des observations :

Les opérations en cours de nettoyage, lavage, tri et remontage des sarcophages (1 monolithe et 4 constitués de 2 ½ cuves chacun) ont permis de mettre au jour, notamment, trois formes de perforation au fond des cuves : circulaire (n°1), en I (n°3) et en T (n°4).

- Sur le monolithe (sarcophage 1) : après l’avoir retourné, nous observons, au pied de la face externe, une saignée (ou mortaise ?) de 34 cm de long, 10 cm de large et de 3.5cm de profondeur, creusée sur la largeur du sarcophage à + ou – 10 cm, et en parallèle, de son extrémité. A cet endroit l’épaisseur du fond de la ½ cuve est de 11 cm. Cette saignée est percée au centre par un trou de 2 cm de diamètre qui s’élargit et devient conique (diamètre + ou -7 cm) sur la face interne. La profondeur de la perforation est de 11 cm.

Saignée, creusée, sur la face externe et au pied du monolithe n°1 (de 34 cm de long, 10cm de large et de 3.5 cm de profondeur) avec perforation de 2 cm de diamètre au centre. Vue de face. Photo D.H.

Vue de profil de la saignée. Côté est du monolithe n°1. Photo D.H.

Perforation conique dans le fond du monolithe n°1. Photo D.H.

Gros plan sur les stigmates de la perforation conique au fond du monolithe n°1. Photo D.H.

- Sur le sarcophage n°3, on observe dans le fond de la ½ cuve, côté pied, une perforation en I de 11 cm de longueur, de 2.5 cm de largeur et de 8cm de profondeur. Cette perforation + ou – centrée (à 15 cm de la paroi ouest et 18 cm de la paroi est) est située à 33 cm de la paroi nord de la ½ cuve. Nous n’avons pas encore pu retourner cette ½ cuve qui venait d’être recollée. Cependant, au toucher, sur la face externe, on constate la présence d’une cavité en forme de I, non traversante, de dimensions à peu près identiques (à l’exception d’une profondeur ½ moindre) et creusée + ou – perpendiculairement à la perforation en I qu’elle semble recouper au centre.

Perforation en I dans le fond de la ½ cuve côté pied du sarcophage n°3. Photo D.H.

Gros plan sur la perforation en I qui s’élargit au centre. Elargissement qui correspond, à priori, à l’empreinte de la petite cavité longiligne (mortaise ?) détectée sur la face externe du fond du sarcophage n°3. Photo D.H.

- Sur le sarcophage n°4, on observe dans le fond de la ½ cuve, côté tête, une perforation en forme de T dont la « grande » barre mesure 10.5 cm et la tête 11 cm de long. La saignée est large de 2 cm et profonde de 6.5 cm. Cette perforation + ou – centrée (à 13 cm de la paroi ouest et 17 cm de la paroi est) est située à 35 cm de la paroi nord de la ½ cuve. Par ailleurs, on observe au bord de la paroi ouest de la ½ cuve (côté pied) une mortaise ou un évidement en forme de gradin, de respectivement 2 et 7 cm de hauteur sur 4 cm de large.

Perforation en forme de T dans le fond de la ½ cuve (côté tête) du sarcophage n°4. Photo D.H.

Evidement ou mortaise (?) creusée sur le bord de la paroi ouest de la ½ cuve (côté pied) du sarcophage n°4. Large de 4 cm, haute de 7 cm et épaisse de 7.5 cm, elle est placée à 22 cm du côté ouvert de la 1/2 cuve et à 62 cm du côté fermé. Photo D.H.

Gros plan sur la mortaise (?) de la ½ cuve du sarcophage n°4. Elle mesure 7cm de haut à l’intérieur de la paroi et 2 cm à l’extérieur. Photo D.H.

Conclusions et interprétation : Les trois formes de perforation (circulaire, en I et T) au fond des cuves et les deux mortaises (?) sont peut-être associées à des moyens de levage, et/ou de déplacement, et/ou de mise en terre du monolithe n°1 et des sarcophages bipartites n°3 et 4. Par ailleurs, ces sarcophages semblent, d’après Anne-Laure Finoulst[1], « fabriqués dans des blocs de réemploi gallo-romains ».

Avec Denis Mellinger, sculpteur sur pierre professionnel, nous pensons que la saignée creusée sur la largeur de la face externe du monolithe (n°1) percée au centre par un trou pourrait-être une trace de la mise en œuvre du sarcophage. En effet, la saignée ou mortaise est calibrée pour recevoir une pièce de bois rectangulaire (de type « chevron »), qui peut ainsi être bloquée et reliée au centre par une corde passant par le trou/perforation qui devient conique et limite/empêche de fait l’usure de la corde/moyen de traction. A moins, comme les souligne Laure-Anne Finoulst que « la concordance perforation/saignée [ne soit] peut-être due au hasard ». Dans ce dernier cas, comme elle l’a déjà observé au musée de la Princerie à Verdun, « la cuve n’est pas perforée à l’emplacement de ce creusement. J’avais dès lors pensé à l’emplacement de traverses sur lesquelles reposait le sarcophage, pour son déplacement ou sa mise en terre. ». Laure-Anne Finoulst ajoute « Un bon parallèle regroupant plusieurs perforations en I et cette mortaise est le sarcophage bipartite de Saint-Evre conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Toul. ».

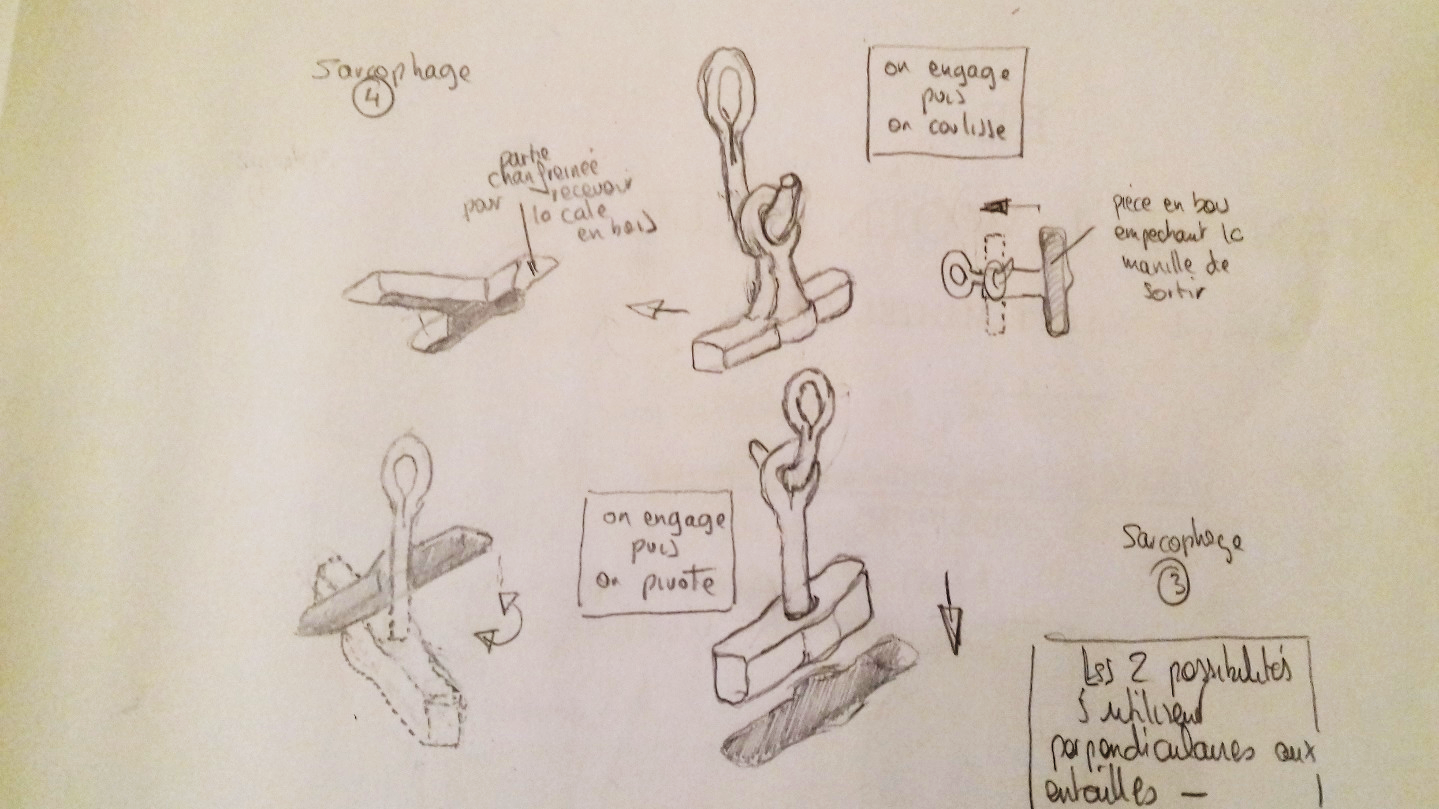

La perforation en I du sarcophage bipartite n°3 semble révélatrice de l’utilisation d’un moyen de levage, dans la mesure où elle est associée à une saignée sous-jacente, de longueur et de largeur équivalentes, creusée à la perpendiculaire et au centre (+ ou -) de la dite perforation. Dans ce cas, une pièce métallique insérée dans la perforation que l’on fait pivoter d’un ¼ de tour devient un moyen de levage. Pour la saignée en T du sarcophage n°4, il suffirait d’enfiler la manille de métal puis de la faire coulisser.

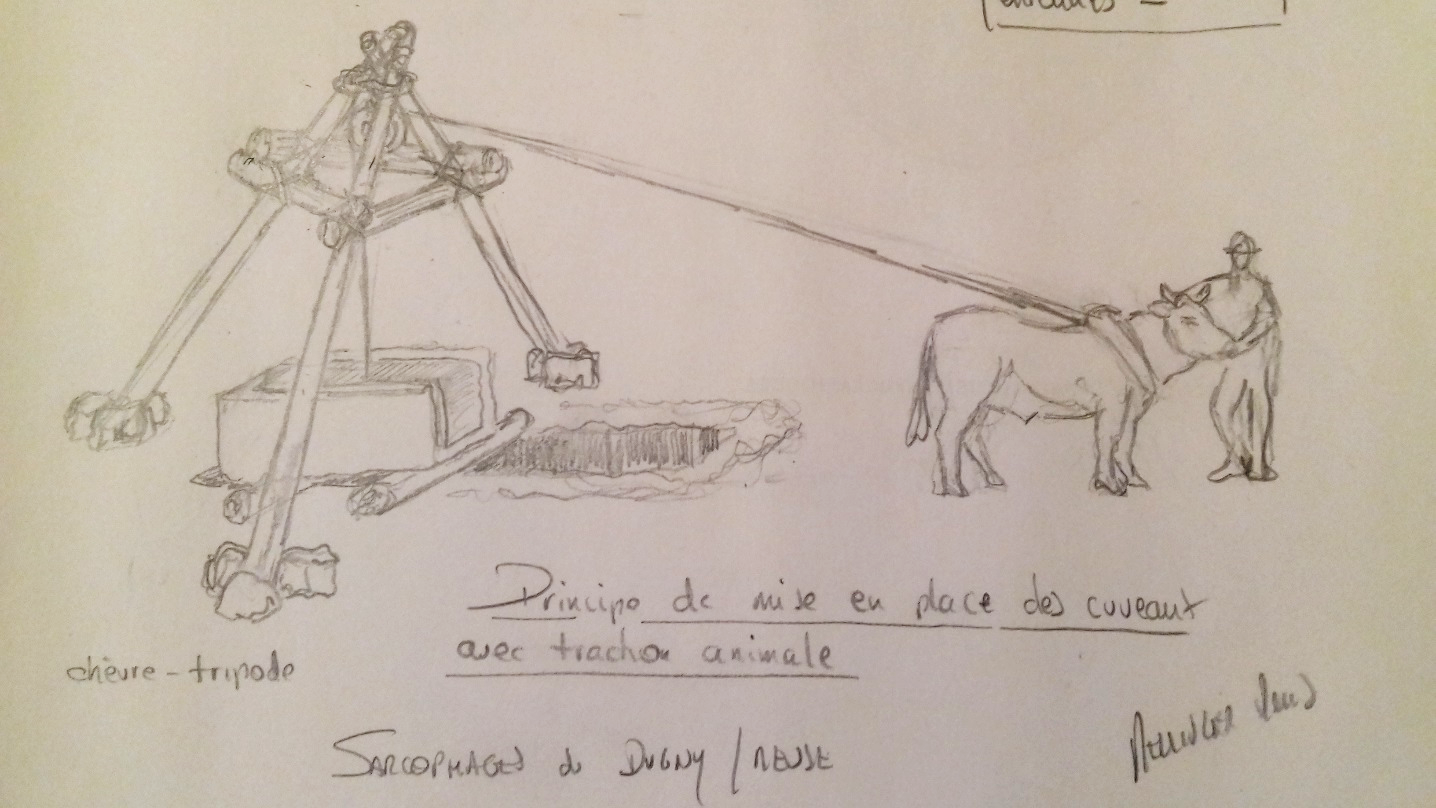

Cette dernière hypothèse n’a pas encore fait l’objet d’expérimentation, cependant Denis Mellinger, en homme de l’art et praticien de la sculpture monumentale en pierre, la soutient dans une démonstration étayée par trois dessins. Il a donc imaginé la méthode qu’il aurait utilisée pour la mise en place des ½ cuves.

Mon Manitou aurait été remplacé par un bœuf bien nourri qui m’aurait évité de me casser le dos. Le principe de la « chèvre-tripode » est idéal pour ce genre de manœuvre et peut-être adapté en pente également. Une personne s’occupant de la bête et les autres se fixant à leurs tâches de manipulation. Le ½ sarcophage est placé sur deux pièces de bois à l’aplomb de la fosse.

Principe de mise en place d’une ½ cuve avec traction animale (Source : Denis Mellinger)

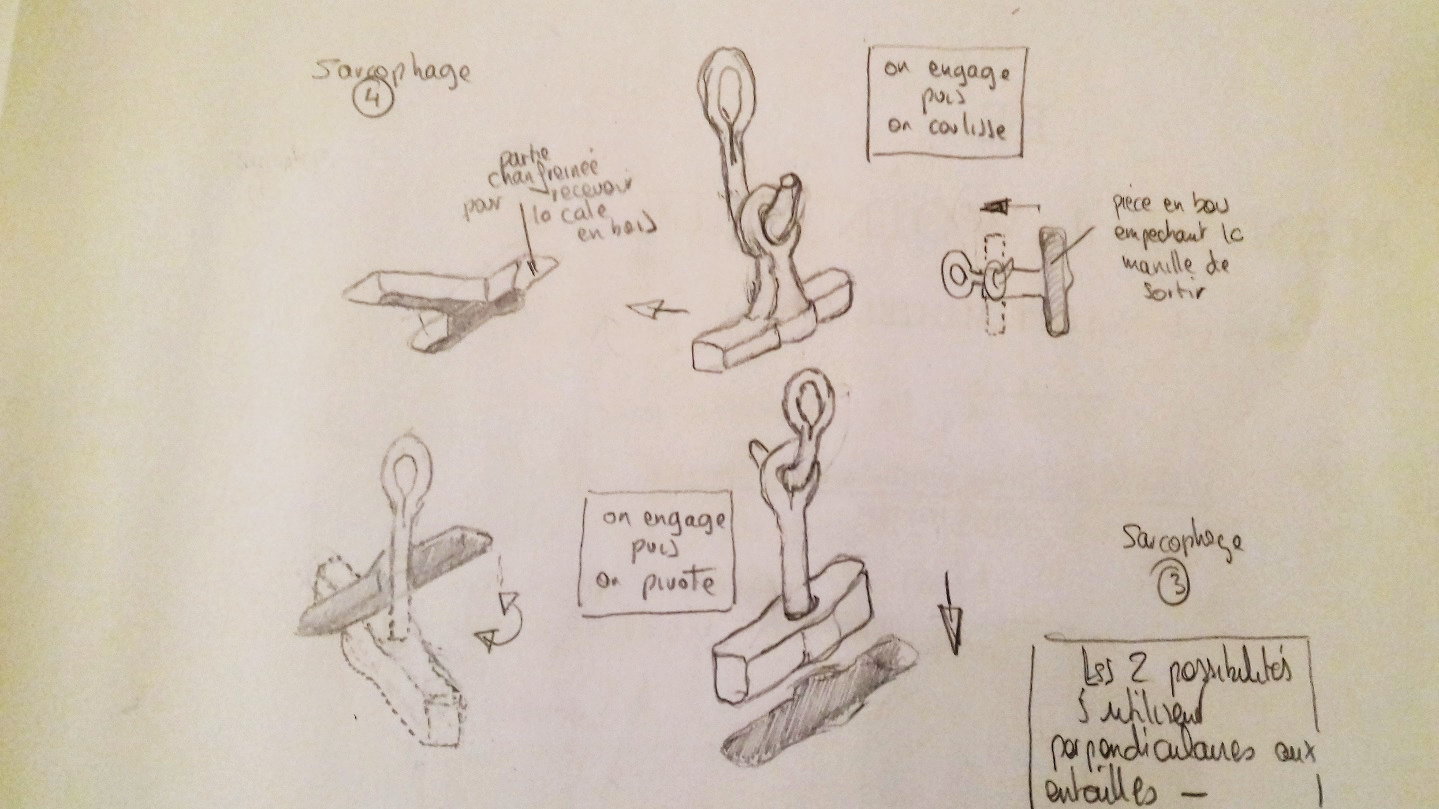

Les systèmes de levage métalliques adaptés aux différentes saignées évitent des cordes qui se coincent. Cependant ces méthodes fragilisent le fond et si l’élément n’est pas bien positionné lors de la descente, la faible profondeur des fonds peut lâcher et provoquer des casses (qu’ils ont dû avoir). Ils [les Mérovingiens] étaient de bons forgerons et ces éléments de levage métalliques étaient simples et adaptés.

Pour la saignée droite [en I], on enfile la manille de métal et on pivote perpendiculairement.

Pour la saignée en T, on enfile la pièce puis on la fait coulisser.

La partie chanfreinée me fait penser à la mise en place d’une pièce en bois évitant que l’élément ne sorte accidentellement lors de la manœuvre.

Positionnement des manilles de levage pour saignées en I et en T (Source : Denis Mellinger)

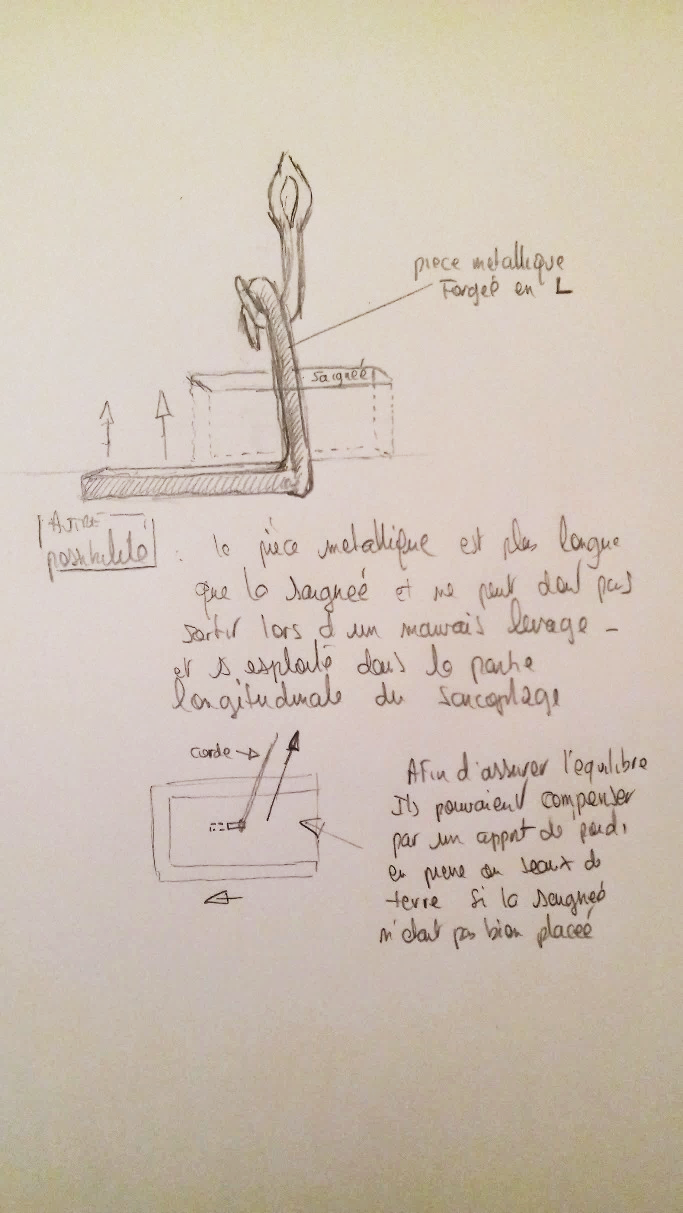

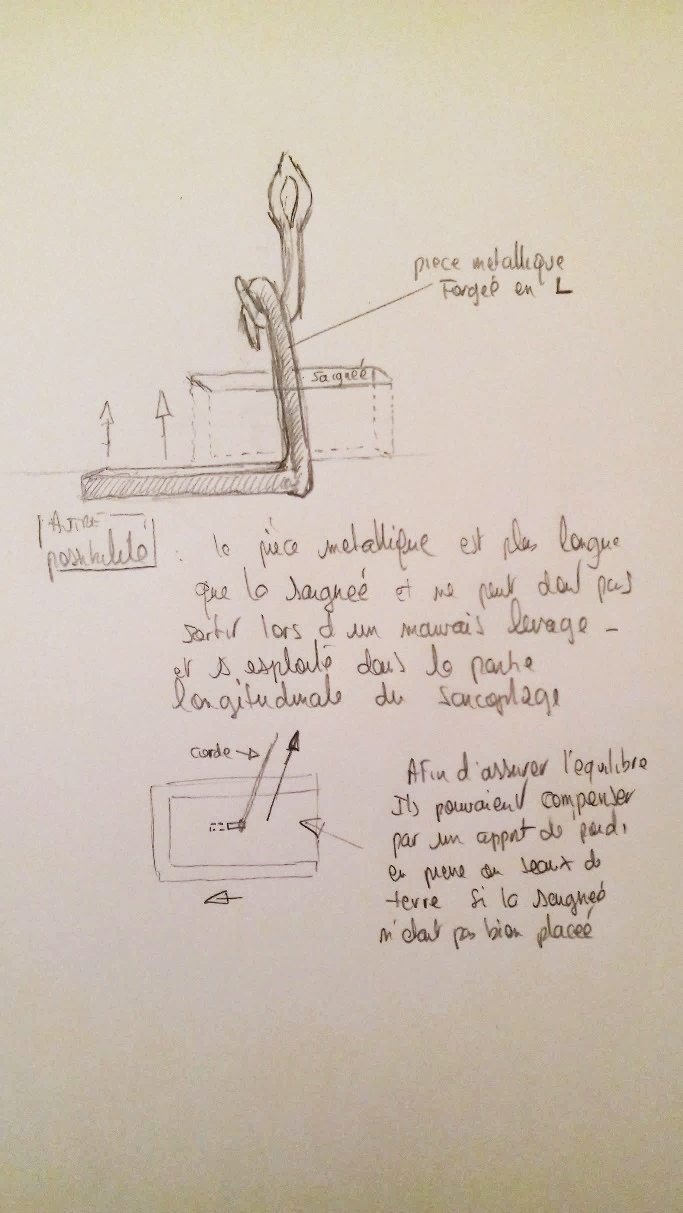

Pièce métallique forgée en L

Saignée

La pièce métallique est plus longue que la saignée et ne peut donc pas sortir lors d’un mauvais levage. Elle s’implante dans la partie longitudinale du sarcophage.

Afin d’assurer l’équilibre, ils pouvaient compenser par un apport de poids en prenant des seaux de terre, si la saignée n’était pas bien placée.

Autre possibilité (Source Denis Mellinger)

-

L.-A. FINOULST, Les sarcophages du haut Moyen Age en Gaule du Nord. Production, diffusion, typo-chronologie et interprétation, Thèse de doctorat en Histoire, art et archéologie, Université Libre de Bruxelles, 2012. ↑

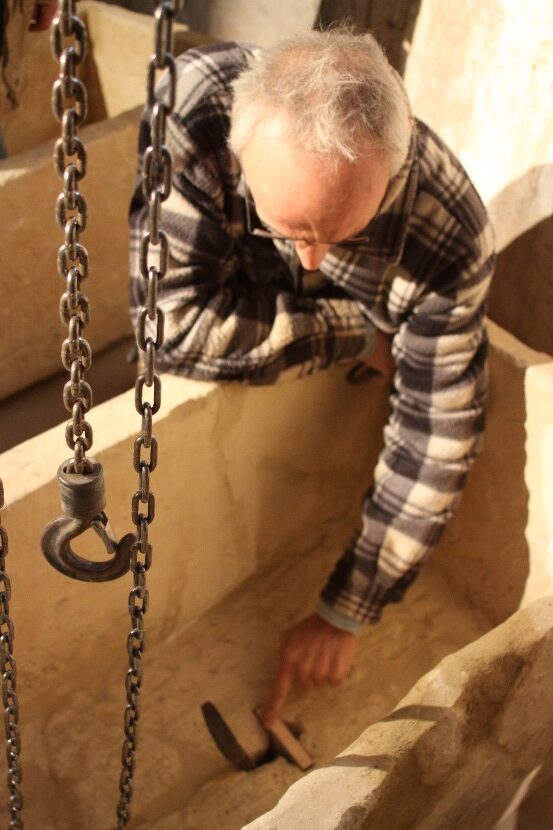

Levage expérimental d’une ½ cuve de sarcophage à l’aide d’une réplique de crochet en fer forgé et d’une chèvre tripode

Dominique Henry et Denis Mellinger

Association « Archéologie et Paysages en Meuse »

Les opérations de réfection des cinq sarcophages en calcaire, provenant de la nécropole mérovingienne de « La Redoute » à Dugny sur Meuse (55), ont permis de mettre au jour trois formes de perforation au fond des cuves : circulaire (n°1), en I (n°3) et en T (n°4). Selon les auteurs, la fonction de la perforation circulaire dans le fond d’un sarcophage est toujours problématique. On citera Stéphane ARDOUIN et al. (2009), Michel COLLARDEL et al. (1996), Laure-Anne FINOULST (2012), Jacques GUILLAUME (2015), David JOUNEAU et al. (2015), Daniel MORLEGHEM (2016) et Guillaume ROUGE (2014), pour qui la fonction de ces trous situés en majeure partie « aux 2/3 inférieurs de la longueur et au milieu de la largeur (plus ou moins au milieu des genoux) », voire au pied du monolithe, semble être l’évacuation des fluides corporels, notamment, lorsque « l’une des cuves se caractérise par la présence de deux sillons en V dont le sommet est l’orifice. » Cependant l’hypothèse de l’évacuation des jus de décomposition n’est pas ici privilégiée, puisque dans deux cas sur trois, les perforations ne sont pas circulaires mais en forme de I et de T. Ce qui serait plutôt, nous semble-t-il, l’indice d’un système de levage puis de dépose de la ½ cuve dans la fosse.

Perforation circulaire : Sarcophage n°1 Perforation en I : Sarcophahe n°3 Perforation en T : Sarcophage n°4

(Photo D.Henry) (Photo D. Henry) (Photo: A. Taurel)

Les trois perforations ont en commun d’être situées vers le milieu du fond des sarcophages: La perforation circulaire est située dans le fond, côté pieds, du monolithe n°1. Tandis que la perforation en I est placée dans le fond de la ½ cuve, côté pied, du sarcophage n°3. Enfin la perforation en T est disposée dans le fond de la ½ cuve, côté tête, du sarcophage n°4.

L’expérimentation de cette hypothèse a nécessité de réunir les outils, les gestes et les techniques afin de produire l’effet déterminé. Ce qui a impliqué la nécessaire réappropriation de techniques anciennes (forge, menuiserie, travail de la pierre) pour fabriquer des objets comme les crochets ou manilles de levage en fer forgé adaptés aux perforations ou pour construire une chèvre tripode destinée au levage des 1/2 cuves. Autant de pièces qui ont été imaginées et conçues par Denis Mellinger, sculpteur et homme de l’art.

Perforation en forme de T du sarcophage N°4

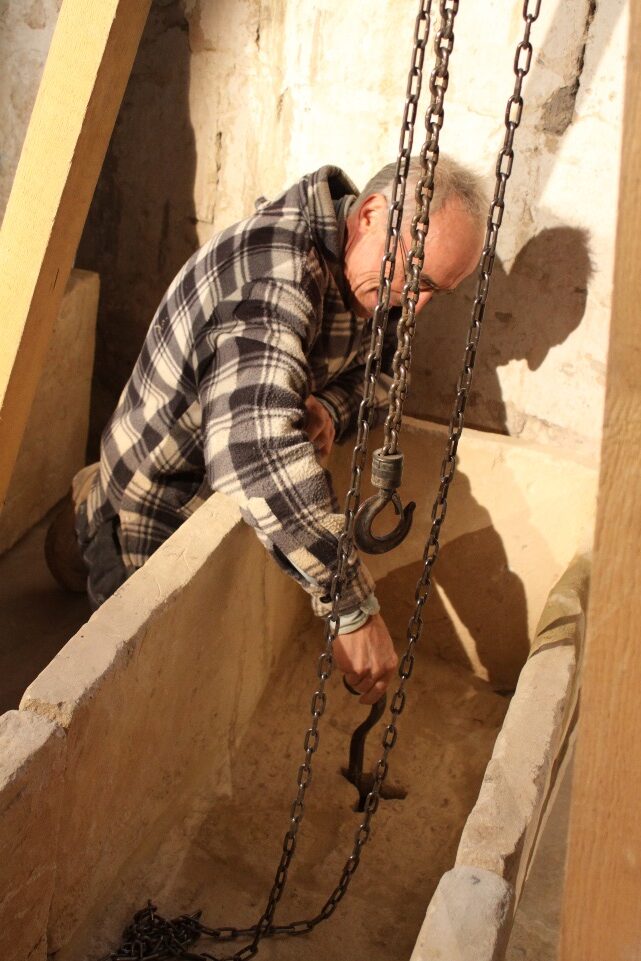

Le dispositif de levage, composé de deux crochets en fer forgé, dont un en forme de T, accrochés dans un 1er temps à un palan manuel à chaine fixé à une chèvre en bois (composée de trois chevrons), a permis de mettre en pratique l’hypothèse de la perforation adaptée à la manipulation de la ½ cuve.

S’il semble, d’emblée, relativement aisé de déposer et positionner la première ½ cuve en calcaire dans une fosse à l’aide de sangles ou de cordes, la mise en place de la seconde, par contre, est plus contrainte, car elle nécessite un ajustement précis dans un espace d’autant plus restreint. Manipulation qui sera facilitée, du fait de la perforation en T, par le recours à un dispositif de levage et de dépose.

Vue d’ensemble du sarcophage bipartite N°4 (Photo A. Taurel)

Le crochet en forme de T, dont la barre transversale est légèrement cintrée pour renforcer la préhension au contact de la pierre, est insérré dans la saignée de la cuve, reposant sur un calage de bois, avant de coulisser. Le dispositif est ensuite bloqué par l’insertion d’une cale en bois qui évite que la pièce ne sorte lors de la manœuvre. La partie chanfreinée de la perforation transversale favorise la mise en œuvre de cette cale en bois.

Insertion du crochet en forme de T dans la perforation (Photos A. Taurel)

Blocage du dispositif de levage par l’insertion d’une cale en bois (Photos A. Taurel)

Le problème rencontré, lors du levage et de la dépose de la ½ cuve, est l’équilibrage de la pièce qui a dû être corrigé, puisque la saignée n’était pas bien positionnée dans le fond du sarcophage. Lors de la 1ère phase du levage, l’équilibre de la ½ cuve est assuré par la préhension manuelle de l’extrémité du sarcophage. Dans un 2e temps, le déséquilibre est compensé par un contrepoids en pierre (morceaux de sarcophages orphelins).

Phase1, l’équilibre est assuré par la préhension manuelle de l’extrémité de la ½ cuve et phase 2, l’équilibre est obtenu par un contrepoids en pierre constitué par des fragments de sarcophages (Photos A. Taurel)

Équilibrage et levage de la ½ cuve (Photo A. Taurel)

Perforation en forme de I du sarcophage N°3

Pour mémoire, après avoir observé dans le fond de la ½ cuve du sarcophage n°3, côté pied, une perforation en forme de I de 11 cm de longueur, 2.5 cm de largeur et 8 cm de profondeur, nous avons constaté au toucher, sur la face externe, la présence d’une seconde saignée en I. Après remontage et collage de la ½ cuve, nous avons pu la retourner et observer sur la face externe une réservation sous-jacente en forme de I, de dimensions à peu près identiques à la perforation en I (à l’exception d’une profondeur ½ moindre), creusée légèrement en oblique par rapport au plan médian.

Face interne du fond du sarcophage n°3 (Photo D. Henry) Face externe du fond sarcophage n°3 (Photo A. Taurel)

Gros plans sur la perforation en I qui s’élargit au centre sur la face interne. Cet élargissement correspond à la naissance d’une saignée en I, non traversante, située sur la face externe du fond du sarcophage.

Compte tenu de ces observations, le levage de la ½ cuve du sarcophage n°3, qui n’a pas été expérimenté, peut malgré tout être considéré comme réalisable pour deux raisons :

- D’une part, l’essai du levage de la ½ cuve du sarcophage n°4 a été concluant. Or dans les deux types de perforations (en I et en T), on peut utiliser, perpendiculairement aux entailles, un crochet métallique polyvalent de levage en forme de T imaginé, conçu à cet effet et expérimenté par Denis Mellinger, sous réserve, après l’avoir engagé dans la saignée de le faire pivoter d’un ¼ de tour.

- D’autre part, un second crochet métallique forgé en forme de L pourrait être utilisé plus spécifiquement pour le levage du sarcophage n° 3. Pour le mettre en place, il faut l’engager dans la saignée, puis le faire pivoter afin qu’il s’insère en position de blocage dans la mortaise.

Crochet métallique en forme de T (Source D. Mellinger) Crochet métallique en forme de L (Source D. Mellinger)

Conclusion :

Après expérimentation, les perforations en forme de T et de I, des sarcophages bipartites n° 4 et n°3, ne sont pas le fait du hasard, ni du réemploi de blocs gallo-romains, enfin elles ne sont pas liées à l’évacuation des jus de décomposition. Ces perforations témoignent de la mise en œuvre des sarcophages et sont révélatrices de l’utilisation d’un moyen de levage.

Selon Jacques Guillaume, « La démonstration est convaincante mais se heurte toujours à l’absence d’éléments comparatifs connus dans la bibliographie sur ce sujet. Il semble qu’il s’agisse ici d’un unicum (…) » Dugny serait un cas unique, mais « on qualifiera [le procédé] -avec prudence- de marginal dans l’énorme production des sarcophages du haut Moyen Âge. »

Créée par Denis Mellinger, cette chèvre tripode, à la fois simple, pratique, démontable et esthétique, a été placée à demeure, dans l’église romane, au dessus du sarcophage n°4 qui a fait l’objet de l’expérimentation de levage. Elle est composée de trois pieds, d’une poulie en bois, d’une corde à laquelle est fixé le crochet forgé en forme de T et d’un treuil manuel manœuvré par deux leviers (Photo A. Taurel).

Remerciements :

« A.P.M. » tient à remercier :

- Denis Mellinger qui s’est pleinement investi dans cette « aventure ».

- Les bénévoles de l’association qui ont rendu possible cette restauration.

- Jacques Guillaume pour ses conseils avisés, sa relecture attentive et sa disponibilité.

- La Codecom du Val de Meuse-Voie Sacrée pour sa confiance dans la réalisation d’un projet inédit et pour l’impression du rapport.