Antiquité

-52 / 450

La guerre des Gaules

La romanisation de notre région, après la conquête de la Gaule chevelue par César entre 58 et 51 avant notre ère, se fait au détriment des peuples celtes présents en majorité en Meuse.

Les Leuques (au sud) et les Médiomatriques (au nord) détenaient les territoires correspondant à peu près aux quatre départements lorrains. Ils ont témoigné, depuis la conquête de la Gaule jusqu’à la fin de l’Empire romain, d’un certain attachement au pouvoir de Rome. Allant même pour les premiers jusqu’à fournir du blé aux légions romaines, alors que les seconds à l’inverse envoyaient 5 000 hommes pour grossir l’armée de secours à la défense d’Alésia. Ils n’ont pas seulement choisi la soumission sécuritaire mais accepté un autre genre de vie et seront peu inquiétés par César.

L’importance du site de Boviolles, à l’origine du développement de Nasium, est révélateur du commerce déjà établi par les pays mosellans et champenois. Les gallo-romains excellent dans les métiers de l’artisanat qui se diversifient.

Le Haut-Empire et l’administration du territoire

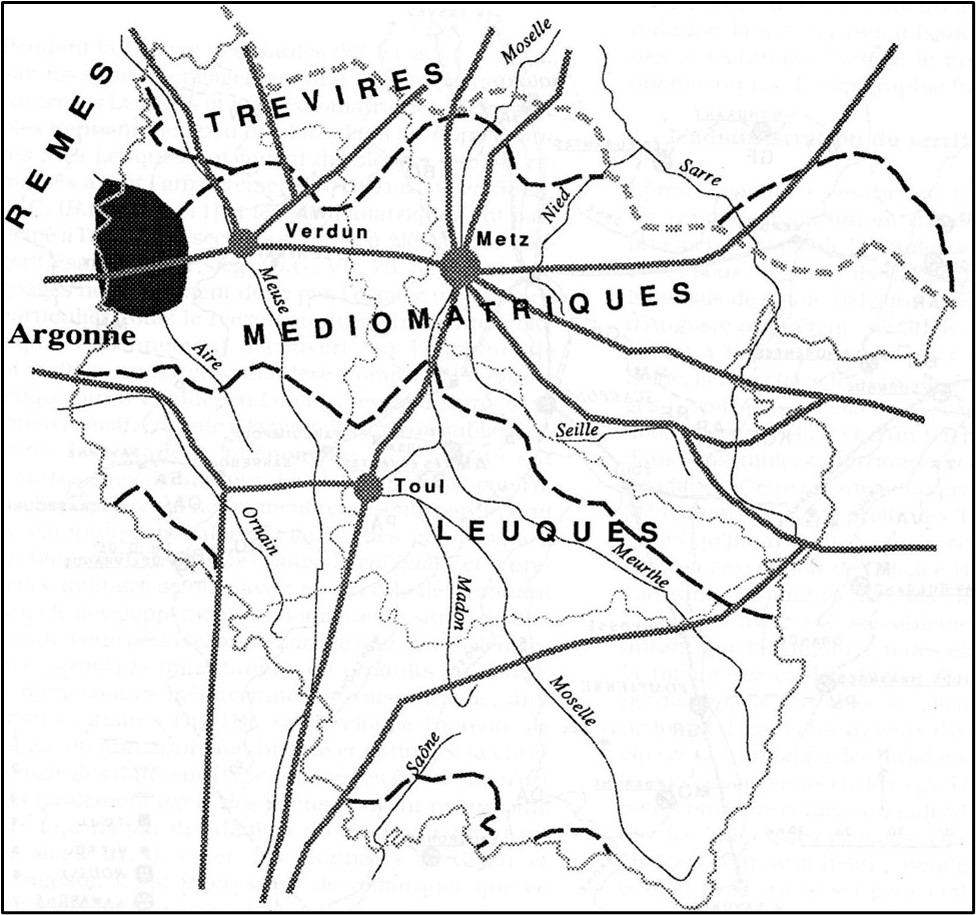

Suite à la capitulation de Vercingétorix, les Leuques et les Médiomatriques subissent la romanisation de leur territoire meusien. Ils intègrent alors la province de Gaule Belgique qui rassemble Belges et Celtes. Les Trévires au nord et les Rèmes à l’ouest, vers l’Argonne, complètent cette présence en Meuse.

Carte des cités (M. Feller, R. Brulet, 1998)

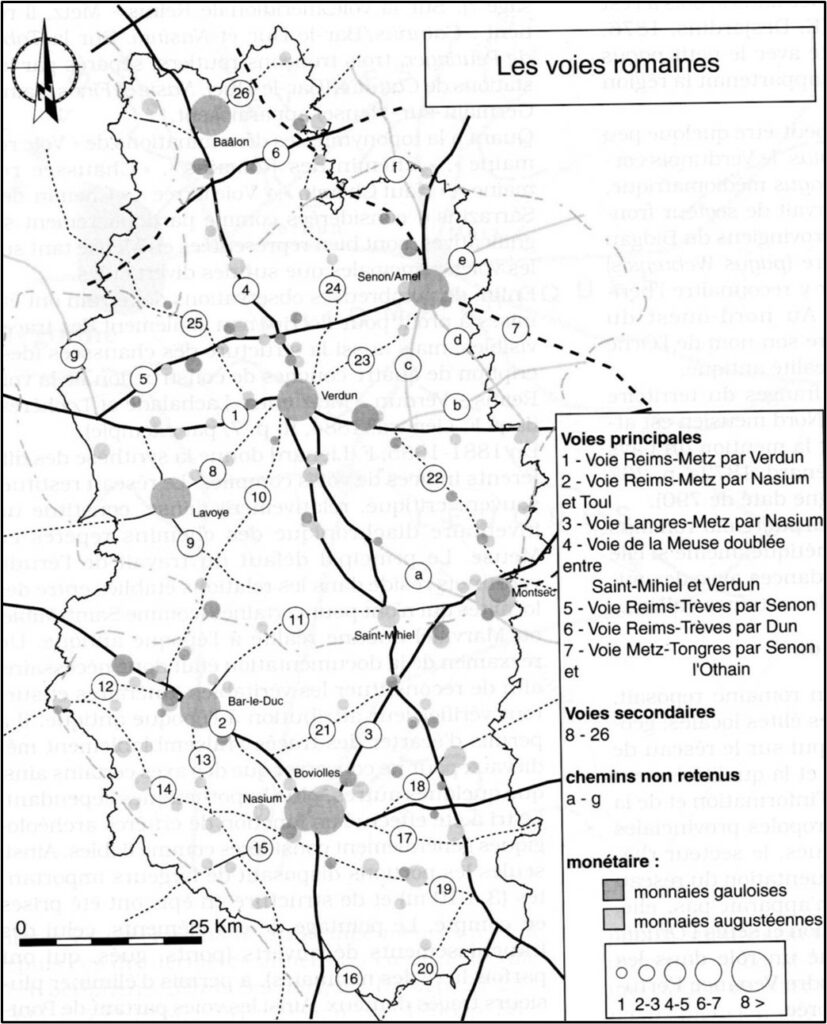

Les voies de communications

Le commerce des marchandises, favorisé vers le milieu du 1er siècle par la construction d’un réseau routier et par le réaménagement de voies gauloises existantes se développe à partir de deux axes Ouest-Est. Le premier axe, situé au nord du département, relie les villes de Reims et de Metz en passant par Verodunum (Verdun). Ce qui permet d’aller vers Lavoye et Senon. Le second axe Reims-Metz, passe plus au sud par Nasium puis se dirige vers Toul.

Certaines voies sont « doublées » par des diverticules de moindre importance, ce qui est le cas sur chacune des rives de la Meuse au sud de Verdun. Des voies fluviales existent également avec l’Ornain au sud, sans doute par flottage ou au moyen de radeaux, et le fleuve Meuse qui est navigable dans sa partie supérieure depuis Saint-Mihiel.

Les voies romaines (D.A.O. F. Mourot, 2001)

Les sites urbains

Les sites majeurs de Nasium (Naix-aux-Forges) et Verodunum (Verdun) sont situés au carrefour ou à proximité de voies de communication qui favoriseront leur développement. Virodunum est idéalement placée au nord sur la voie routière Reims-Metz et bénéficie des possibilités de transport sur le fleuve Meuse. Tandis que Nasium au sud est située sur la voie romaine Reims-Metz par Nasium et Toul, à proximité de l’Ornain. Mais « l’agglomération de Nasium s’est développée dès le 1er siècle avant J.C. avec la fondation de l’oppidum de Boviolles. (…) Ville fortifiée gauloise, qui jouissait certainement du statut de capitale des Leuques (…) » L’agglomération de Nasium finit par atteindre le double de la superficie de Verodunum.

Les sites ruraux

La culture céréalière constitue l’essentiel des activités des villas gallo-romaines, destinées à la production agricole ainsi qu’aux habitations. Près de 400, de taille modeste pour la plupart, ont été dénombrées en Meuse. Mais l’élevage tient également une place importante dans ces domaines fonciers (bâtiments et terres) : bœufs, chevaux et ânes pour le travail ; porcs, moutons et volailles pour l’alimentation et chèvres pour le lait et le fromage. La vigne s’étend progressivement.

Quelques agglomérations de plus faible importance se développent grâce à l’activité des ateliers de potiers. En effet l’Argonne, qui est déjà un important centre de céramique sigillée, devient au IVe siècle, une plaque tournante de cette production en Gaule. Le combustible issu de la forêt et l’argile présente dans le sol favorisent cette industrie, dont on recense l’activité de quelque 200 potiers et la présence de centaines de fours. Cette vaisselle s’exporte jusqu’ au Rhin ainsi que dans tout le bassin de la Meuse jusqu’à Maastricht.

Les sites cultuels

On a répertorié 40 lieux de cultes dont Nasium et Senon. La Woëvre en recense le plus grand nombre. Ils sont toujours distincts de l’habitat. Les sanctuaires connus en Meuse sont de trois grands types : temples de tradition indigène, grands sanctuaires et sanctuaires de plein air.

Jean-Marc Baldauf

Photo D. Henry

« Stèle funéraire gallo-romaine découverte en 1881 à Stenay dans les fondations de l’ancienne église Saint-Rémy. La face latérale droite porte une inscription indiquant qu’une mère a fait ériger ce monument à la mémoire de sa belle-fille, Vaccia, et de son fils Glamilius. Ce dernier est probablement le marchand de tissu représenté sur la face principale, déployant une tunique devant un client. » Musée de la Princerie. Verdun (Meuse)