Mésolithique

-9 600 / -6 000

Mésolithique : les derniers chasseurs

À la fin de la dernière glaciation qui marque le début de l’Holocène (en cours), le climat poursuit son réchauffement et devient tempéré. Les chasseurs-cueilleurs doivent alors s’adapter à leur environnement et à de nouvelles conditions de vie. Ils sont les marqueurs de la transition entre deux modes de vie : celui des chasseurs nomades du Paléolithique et celui des agriculteurs-éleveurs sédentaires du Néolithique.

L’Homme Mésolithique s’inscrit dans la lignée évolutive des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, même si comme le précise Ch. Guillaume « de forts particularismes régionaux apparaissent, annonçant les variétés régionales actuelles. »

Le peuplement forestier évolue en fonction de l’augmentation des températures et de la pluviométrie. Dans le nord-est de la France, la forêt est successivement dominée par le pin, puis le noisetier et enfin par la chênaie mixte. Le développement de la forêt est à l’origine d’une avancée technologique majeure : l’invention de l’arc. En effet, sous couvert forestier, le chasseur doit approcher le gibier, puis tirer précisément et à courte distance, afin d’augmenter la force de pénétration de la flèche dans une zone vitale. Mais à l’approche comme à l’affût, un animal (chevreuil, sanglier ou cerf) touché n’est pas arrêté pour autant. Aussi pour assurer un système de rétention de la flèche dans l’animal et suivre le gibier blessé, le chasseur Mésolithique fixe un microlithe de forme triangulaire à la pointe, puis aligne deux ou trois lamelles dans des incisions le long du fût (fixées au moyen de résine) qui forment barbelures.

Dessin Ch. Guillaume

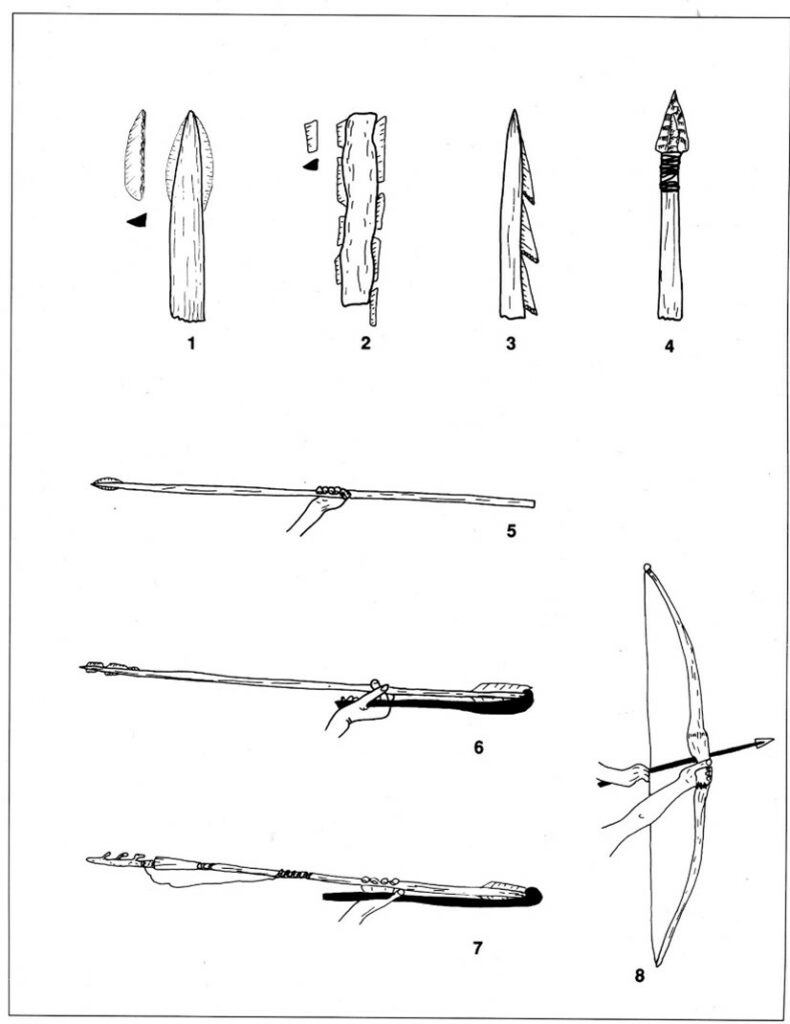

Emmanchements et armes de jet au Paléolithique supérieur et au Mésolithique.

- Montage supposé des pointes du Paléolithique supérieur (d’après G. Bosinski)

- Hampe en bois animal qui insère « des lamelles à dos » (Exemple de l’Oural en Russie).

- Microlithes mésolithiques alignés et fixés sur une hampe de flèche au moyen de résine (reconstitution J. Sainty).

- Armature de flèche mésolithique ou néolithique emmanchée à une hampe à l’aide de liens végétaux.

- Lancement d’une hampe emmanchée d’une pointe. Paléolithique supérieur.

- Lancement d’une arme de trait à lamelles à dos, à l’aide d’un propulseur . Magdalénien.

- Modèle des esquimaux actuels : propulseur lançant un harpon en os relié à la hampe par une cordelette (d’après E. Cartailhac). Technique qui a pu être employée au Paléolithique supérieur.

- Premier arc plat du Mésolithique et du Néolithique. Modèle Chalain-Clervaux (Jura), d’après J. Sainty.

La miniaturisation et la géométrisation de l’industrie lithique, sous la forme de lamelles, triangles, trapèzes, sont liées à l’invention de l’arc et caractérisent le Mésolithique. Période qui selon J.G Rozoy se divise en trois phases représentées par des outils et des armatures spécifiques :

- Au Mésolithique ancien apparaissent des pointes à troncature oblique.

- Au Mésolithique moyen apparaissent les pointes à base retouchée et les triangles scalènes.

- Au Mésolithique récent, les trapèzes apparaissent et à la fin de cette période, le Mésolithique final se caractérise par une armature à retouches inverses plates transmise, d’après Ch. Guillaume, aux Néolithiques par les Mésolithiques.

En Meuse, les découvertes de stations de surface se multiplient dans la vallée de la Meuse et dans le sud meusien, mais aucun site stratifié n’a encore été mis au jour. Un sondage au pied d’un abri-contre-roche, au lieu-dit la Falouse à Dugny-sur-Meuse a cependant permis de mettre en évidence un niveau d’occupation Mésolithique tronqué par l’exploitation des carriers à l’époque moderne.

Arc et flèches du Mésolithique

De 3 à 5 microlithes mésolithiques sont alignés et fixés sur une hampe de flèche au moyen de résine.

Source : Laténium, musée d’archéologie, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Pointe de flèche, à troncature, en silex, Ambly-sur-Meuse (Meuse), Mésolithique. Prospection M. Reeb. Crédit photo APM.

Nucléus à lamelles, Ambly-sur-Meuse (Meuse), Mésolithique. Prospection M. Reeb. Crédit photo APM.

Dominique Henry