Moyen Âge

450 / 1492

Le haut Moyen Âge

Si les dernières grandes migrations du Ve siècle portent un coup fatal à l’organisation administrative gallo-romaine, les mutations qui ont préparé le Moyen Âge ont été moins violentes qu’on ne le pensait. Pour preuve l’occupation du sol restée dense, il est vrai surtout matérialisée par les nécropoles de plein champ, avant les opérations de diagnostic de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sources de nouvelles informations sur l’habitat.

Le rôle des voies romaines est resté prépondérant si l’on en juge par les objets retrouvés dans les sépultures, importés de pays lointains (Rhénanie, Espagne, Angleterre et Moyen-Orient). C’est aussi par la Meuse, navigable de la Belgique à Saint-Mihiel et doublée d’une voie terrestre qu’ont été transportés les lourds sarcophages extraits dans les carrières du Perthois.

La circulation monétaire, désormais aux mains de nombreux monnayeurs, sans atteindre le volume des échanges à l’époque gallo-romaine, est attestée par le trésor monétaire de Saint-Aubin. En outre, les marchands de Verdun se portent garants, dans la première moitié du VIe siècle, des 7 000 pièces d’or prêtées par Théodebert aux notables.

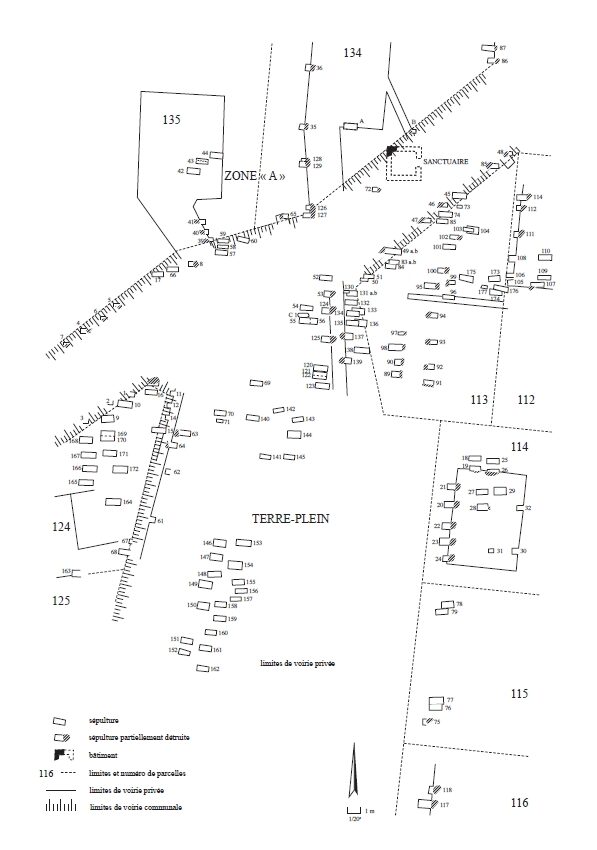

Longtemps unique marqueurs l’occupation du sol, les nécropoles, fort nombreuses, n’ont pas été rationnellement explorées, loin s’en faut, si l’on excepte principalement celles de Lavoye, Dieue-sur-Meuse et plus récemment Velaines.

Leur répartition montre une certaine continuité dans l’occupation des bons terroirs : vallées, versants de côtes, au détriment des terres lourdes à cultiver, comme la Woëvre. D’importance inégale, les nécropoles peuvent compter de quelques dizaines de tombes à 367 à Lavoye et peut-être 1 000 à Eix, selon des estimations anciennes.

Certaines d’entre-elles montrent une occupation dès l’Antiquité tardive (IVe s.), ainsi à Dieue-sur-Meuse et à Lavoye, le pic d’utilisation se situant aux VIe et VIIe siècles. Les tombes, en rangées plus ou moins lâches et orientées vers l’est, sont creusées dans le substrat, le corps pouvant être placé dans une enveloppe périssable, progressivement remplacé par un coffre de bois ou un sarcophage, à partir du milieu du VIe siècle. La pratique de « l’inhumation habillée » consistait à déposer l’individu avec ses vêtements et accessoires, armes pour les hommes, parure pour les femmes. De la fin du Ve siècle à la fin du VIe siècle, une nette hiérarchie sociale transparaît à travers les dépôts funéraires. Elle s’atténue nettement au VIIe siècle. Au VIIIe siècle, l’abandon de l’inhumation habillée est généralisé, nous privant de moyens de datation.

L’habitat, longtemps parent pauvre de la recherche, car de construction légère, a bénéficié de travaux récents, ainsi à Bras-sur-Meuse, Euville… Tous ont en commun la présence, quasi exclusive, de structures dites « cabanes » excavées, avec traces de poteaux de charpente et/ou de clayonnage pour les parois. Certaines structures sont hors sol, comportant une ossature sur poteaux. Le site de Dieue-sur-Meuse, propriété foncière de l’évêque de Verdun attestée dès le Xe siècle, fouillé de façon exhaustive, constitue un apport majeur à la connaissance de l’habitat. Il jouxte une nécropole et se développe dès l’époque mérovingienne pour atteindre les berges de la Meuse du IXe au XIe siècle, avec une soixantaine de « cabanes », un seul bâtiment en dur, des foyers, une aire de battage, des silos. L’abondant mobilier recueilli a permis de retracer le quotidien des habitants : consommation carnée : bœuf, mouton, chèvre, porc, volaille, chasse : cervidé, sanglier ; activités artisanales : textile, tabletterie et, fait rarissime, préparation des peaux d’écureuil pour leur fourrure.

Qu’en est-il des villes durant l’époque mérovingienne ? Les agglomérations dites « secondaires », comme Nasium (Naix-aux-Forges) ou Senon, perdent de leur influence. Verdun, en revanche, sur la voie romaine de Reims à Metz va conserver un rôle éminent. Intégrée au royaume d’Austrasie, avec Metz comme capitale, après la mort de Clovis en 511, elle est siège épiscopal dès la fin du IVe siècle ou le début du Ve siècle. La topographie de la ville, encore mal connue, se résume aux fondations chrétiennes et à quelques nécropoles. Dans la ville haute, le groupe épiscopal comprend, dès le VIe siècle, l’ecclesia, dédiée à la Vierge, le baptistère et le palais épiscopal. Parmi les églises suburbaines, la basilique Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Vanne, sur la voie de Reims, aujourd’hui dans la citadelle, est une fondation mérovingienne, attestée dès 634. Des fouilles récentes ont mis au jour quelques sépultures du VIe siècle, richement dotées, appartenant à l’élite verdunoise. D’autres édifices sont également des fondations alto-médiévales : Saint-Amand, Saint-Maur, Saint-Saturnin (future Saint-Paul), Saint-Victor.

Fibule en argent doré et grenats, Charny (Meuse), Haut Moyen Âge, VIe siècle, époque mérovingienne. Découverte fortuite. © Ville de Verdun, Musée de la Princerie.

Vase, Gondrecourt-le-Château (Meuse), VIIe siècle, époque mérovingienne, dépôt Musée Barrois. Photo J. Guillaume.

Plaque-boucle damasquinée, Fleury-sur-Aire, VIIe siècle, époque mérovingienne, dépôt Musée Barrois. Photo J. Guillaume.

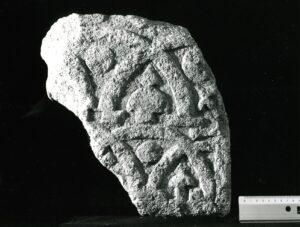

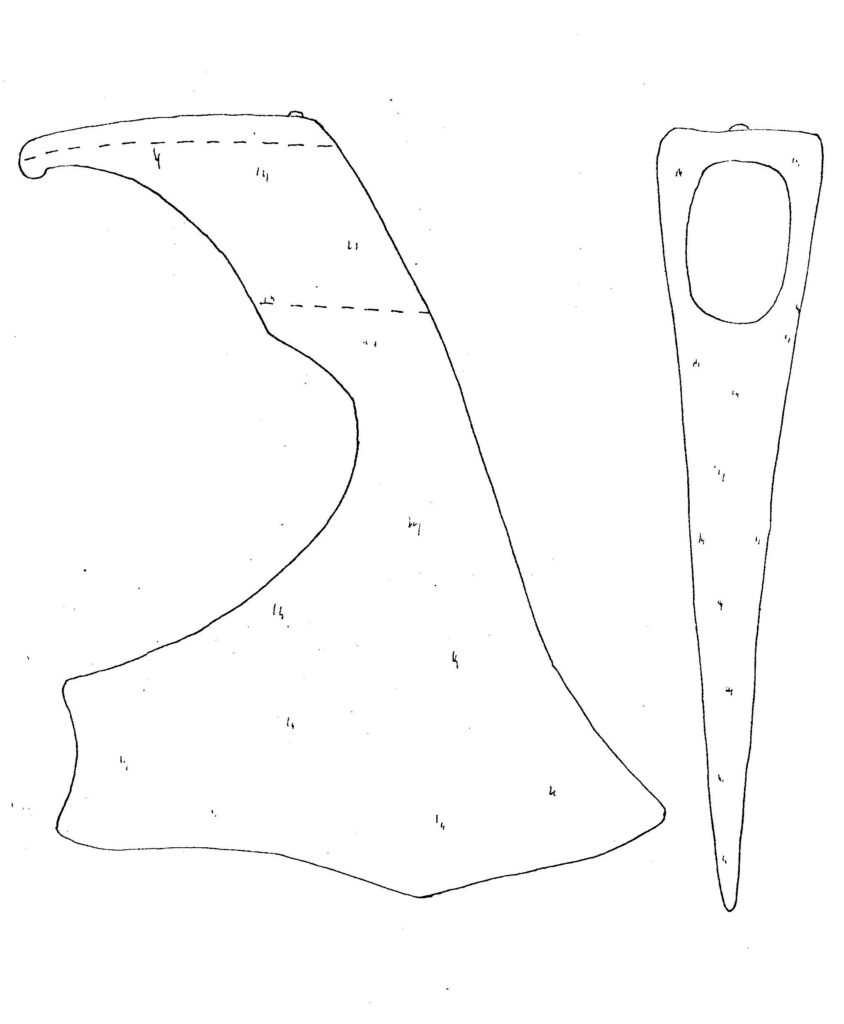

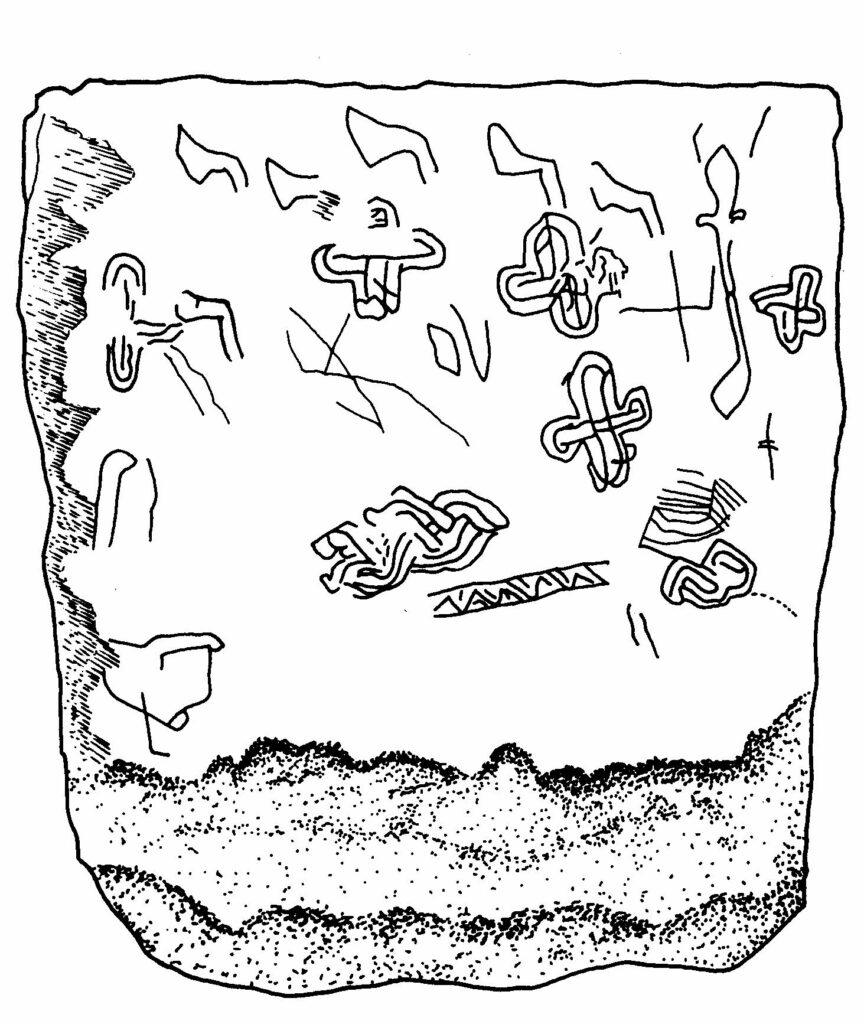

Panneau cuve de sarcophage (avec décor d’entrelacs, haches…), Gondrecourt-le-Château (Meuse), VIe-VIIe siècle, époque mérovingienne. Dessin J. Guillaume.

Plaque-boucle plaquée argent et grenat, Dugny-sur-Meuse (Meuse), fin Ve début VIe siècle, époque mérovingienne. Photo J. Guillaume.

Bracelet, site de Saint-Vanne à Verdun (Meuse), VIe siècle, époque mérovingienne. Photo L. Kieffer.

Le Moyen Âge

Le développement du Christianisme, propre aux villes durant le haut Moyen Âge (Verdun est siège épiscopal à la fin du IVe siècle ou au début du Ve) et à quelques fondations monastiques en milieu rural (Beaulieu-en-Argonne, Montfaucon, Sampigny, Bonnet puis Saint-Mihiel) va prendre une tout autre ampleur dès l’époque carolingienne. La formation des paroisses, avec l’église en son centre, va attirer la nécropole autrefois de plein champ. Dorénavant, le cimetière chrétien va rester attaché pour toujours à l’agglomération. En revanche, certains sites de hauteur occupés anciennement échappent à cette règle : ainsi les églises de la « Côte Saint-Germain » à Lion-devant-Dun où celle de la Côte Saint-Jean à Sorcy-Saint-Martin, matérialisant l’empreinte de l’Église dans des lieux païens.

Outre sa fonction religieuse, l’église assure aussi la protection physique des habitants. Fortifiée, comme à Dugny-sur-Meuse, Pareid, Saint-Pierrevillers, Woël…elle les accueille en période de troubles.

Le château va marquer durablement le paysage. Il apparaît au Xe siècle sous la forme d’un tertre artificiel, la « motte castrale » (Latour-en-Woëvre, Louppy-le-Château…) puis laisse la place au château de pierre au XIIIe siècle, parfois intégré à une enceinte villageoise (Hattonchâtel).

À partir de la seconde moitié du XIIe siècle se développent, conjointement aux grosses forteresses princières, des maisons fortes à l’initiative de la petite aristocratie rurale (Watronville…). La mieux conservée est celle de Gombervaux, près de Vaucouleurs, construite au XIVe siècle à l’initiative du pouvoir royal. De plan quadrangulaire et cantonnée de tours rondes, elle se distingue par sa haute tour-porche très bien conservée.

Parallèlement au développement du phénomène castral, on assiste à celui des enceintes villageoises, parfois à l’initiative de la communauté, mais aussi sous l’impulsion d’une autorité, comme l’évêque de Verdun à Sampigny dans le courant du XIIIe siècle.

La vie économique médiévale s’organise essentiellement autour de la mise en valeur du sol et de l’artisanat. On a vu, dans le cas de Dieue-sur-Meuse, que les sciences annexes de l’archéologie, ostéologie, carpologie, étude de la faune etc. constituaient de nouvelles voies de recherche mais les sites de référence demeurent encore peu nombreux. L’agriculture vivrière a fait place à la culture céréalière et à l’élevage. La vigne tient désormais une place non négligeable avec ses pressoirs, à côté des moulins, fours…

L’activité métallurgique, sous l’impulsion de communautés ecclésiastiques, est surtout propre au Barrois (vallées de l’Ornain et de la Saulx) où l’on a exploité les dépôts ferrugineux détritiques. Elle passe, au XVe siècle sous l’autorité du duc René II et de l’évêque de Verdun mais la production demeurera modeste.

Parmi d’autres formes d’exploitation du sous-sol, les tuileries tiennent une place importante dans la Woëvre. La production de céramique n’avait quasiment jamais été localisée dans le département jusqu’aux fouilles récentes de Chaillon. À coté d’un habitat à activité agro-pastoral et artisanale, a été découvert un important site de production de pots et cruches qui a fonctionné du Xe au XIIe siècle.

Enfin, les carrières de pierre du Perthois (Savonnières-en-Perthois, Brauvilliers…), exploitées dès l’époque gallo-romaine, puis durant l’époque mérovingienne (sarcophages), ont produit de manière intensive durant tout le Moyen Âge, exportant la pierre de taille jusqu’en Champagne.

L’industrie verrière est propre à l’Argonne, riche en sable siliceux et grâce au salin, issu de la combustion des genêts et des fougères. La production de gobeleterie s’est échelonnée principalement du XIIIe au XVe siècle dans la vallée de la Biesme, à Lisle-en-Barrois et dans le département voisin de la Marne.

Maison forte de Gombervaux près de Vaucouleurs (Meuse), XIVe siècle. Photo Kétounette, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Jacques Guillaume